L’ancien attaquant se confie à Sports-Prediction : « J’étais un garçon introverti, personne ne m’aidait, le terrain était mon seul refuge. À Manchester, j’ai gagné le respect à la dure. »

Des larmes, des souffrances, des chutes et des remontées, des drames sportifs et familiaux surmontés au nom d’une résistance extrême, hors norme. L’histoire de Pepito Rossi est bien connue. Des blessures à répétition, des années de football perdues, comme deux Coupes du monde qui lui ont été refusées de manière douloureuse, une vie marquée par de grandes blessures. « Et ne me demandez pas de raconter encore une fois, je n’ai pas envie de faire une thérapie, tout le monde le sait et ça me rend malade… », dit-il depuis le New Jersey, où il suit l’entraînement des jeunes de son Campus. D’accord.

Alors, puisque vous êtes entouré d’enfants, revenons à l’été 1999, lorsque vous êtes arrivé aux États-Unis, à Parme. Vous aviez 12 ans. Quelle relation aviez-vous avec l’Italie ?

« Magnifique. Chaque été, nous partions de Clifton, dans le New Jersey, et passions un mois et demi en Italie. Nous étions basés à Fraine, un petit village de 500 âmes où mon père était né, dans la province de Chieti. Puis nous allions à Acquaviva di Isernia, dans le Molise, un autre petit hameau d’où ma mère était originaire, et à Vasto, au bord de la mer ».

Comment vos parents se sont-ils rencontrés ?

« À l’école, à Clifton, où ils enseignaient tous les deux. Mon père était arrivé en Amérique à 16 ans, ma mère à 13 ans ».

Fraine, disiez-vous.

« Pour moi, ça ressemblait à New York. Je vivais dans une maison mitoyenne typique des séries américaines et je ne pouvais me déplacer qu’en voiture, il n’y avait pas de quartier, c’était une vie très renfermée, et parmi les enfants du voisinage, personne ne voulait jouer au football. Ils ne pensaient qu’au basket, au football américain, au baseball, et je jouais à deux contre deux avec mon père, ma mère et ma sœur. À Fraine, il y avait un petit terrain en béton où nous passions nos journées à jouer des matchs interminables, puis le soir, sur la place, il y avait du football et de la musique, une liberté absolue, nous tournions en rond sans être dérangés, nous sans soucis, nos parents sans inquiétudes. J’avais l’impression d’avoir 30 ans.

Et comment êtes-vous arrivé à Parme ?

« À un moment donné pendant les vacances, mon père m’a emmené passer une semaine à Tabiano Terme dans une école de football d’été. J’y suis allé pendant 3 ans et c’est là qu’un recruteur de Parme m’a repéré. »

Une décision difficile.

« Terrible. Au fond de moi, je ne voulais pas partir, mais je ne voulais pas décevoir mon père. Nous avons donc déménagé à Salsomaggiore, tandis que ma mère et ma sœur Tina sont restées à Clifton. C’était très dur : à la maison, nous parlions 40 % en italien et 60 % en anglais, et j’avais beaucoup de mal à écrire, tout comme en français et en mathématiques, une matière beaucoup plus avancée en Italie qu’en Amérique. J’étais un enfant timide et introverti, j’avais du mal à me faire des amis et les professeurs pensaient que je n’étais là que pour le football et ne m’aidaient pas du tout. Et puis il y avait la nostalgie. J’ai pleuré tous les soirs jusqu’à ce que ma mère vienne nous rendre visite : un mois et demi s’était écoulé, mais j’avais l’impression que cela faisait trois ans. Je ne me sentais bien que sur le terrain. C’était mon refuge, le seul endroit où je pouvais respirer et me sentir à l’aise. »

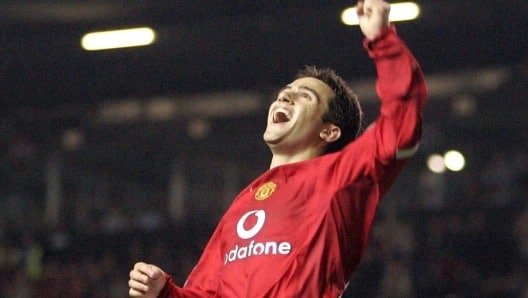

Et pour se compliquer encore plus la vie, à 17 ans, il a atterri à Manchester United, sous les ordres de Sir Alex Ferguson.

« Ils avaient un recruteur dans la région, et un jour de mai 2004, il m’a abordé, m’a donné un pin’s de Manchester United et m’a dit qu’ils voulaient me recruter. J’ai cru à une blague, j’ai donné le numéro à mon père et c’était vrai. Un contrat très important de quatre ans et la possibilité de m’entraîner avec l’équipe première de ce qui était alors le plus grand club d’Europe. »

Votre première rencontre avec Sir Alex ?

« À la signature. Une surprise : une personne austère mais affectueuse et attentive, proche, une figure paternelle habituée à traiter les jeunes comme des joyaux, à les protéger et à les stimuler pour qu’ils s’épanouissent au mieux en tant que personnes et en tant que footballeurs, avec des valeurs et des règles très précises et bien définies. Nous nous sommes bien entendus parce que j’avais de grandes ambitions et une excellente éducation, mon père m’avait élevé de manière très stricte dans ce sens, si je dérapais, il me remettait immédiatement dans le droit chemin ».

Et à l’entraînement ?

« Incroyable. Une autre planète. Un autre sport par rapport à celui auquel j’étais habitué. Une vitesse bestiale et une intensité brutale. Vous connaissez la célèbre phrase « On joue comme on s’entraîne » ? Eh bien, mon père me la répétait tout le temps et c’était comme ça à United, mais multiplié par mille. À l’entraînement, il n’y avait pas d’amis : des coups de pied, des bousculades, de l’agressivité ».

Et vous, un attaquant de 17 ans, comment avez-vous réagi ?

« J’ai vite compris ce que je devais faire. J’avais du talent, je devais l’utiliser pour gagner le respect et la confiance de ces monstres. Physiquement, j’étais en retard, je devais m’en sortir avec ma technique et mon intelligence ».

Et ensuite ?

« Penser à une nouvelle vitesse. Avant que le ballon n’arrive, je devais déjà savoir quoi faire. Sinon, Gary Neville ou Nemanja Vidic étaient là pour me réveiller. Certaines raclées… Il y a une anecdote qui illustre parfaitement mon état d’esprit à l’époque. Roy Keane raconte dans son autobiographie qu’une fois, à l’entraînement, il avait engueulé un jeune Italien parce qu’il ne lui avait pas passé le ballon et que ce garçon lui avait répondu par un regard dur, provocateur. « S’il m’avait dit quelque chose, je l’aurais frappé. Il est resté silencieux, mais son regard était clair, il m’envoyait balader. J’ai pensé aller lui serrer la main », écrit-il. Ce garçon, c’était moi. Et je ne me souviens absolument pas de cet épisode : j’étais manifestement en transe agonistique, à l’entraînement ! Ma détermination à faire carrière était absolue ».

Quand vous êtes arrivé à Parme, avez-vous jamais pensé à tout abandonner et à dire à votre père : « Rentrons à la maison » ?

« Oui, souvent. Mais je ne l’ai jamais dit, ni à ma mère, ni à personne. Je ne voulais pas le décevoir, mais surtout je ne voulais pas perdre, et je voulais avoir le dernier mot. Comme pour les blessures, plus tard dans ma vie : je suis toujours revenu, c’était moi qui déciderais quand abandonner, pas un médecin ou un dirigeant, et c’est ce qui s’est passé : j’ai joué mes cinq derniers matchs avec la Spal et j’ai arrêté ».

« Les difficultés aident, elles sont nécessaires dans un processus de croissance et d’apprentissage. J’ai eu la chance de les affronter très jeune, avec l’aide de mon père. Quand il est décédé, en 2010, quand j’avais 23 ans, j’étais prêt, il m’avait préparé à la vie, et donc à ce que j’allais traverser par la suite. Les souffrances de l’adolescent Pepito ont été fondamentales pour que l’homme Pepito surmonte les grandes difficultés qu’il a rencontrées sur son chemin ».