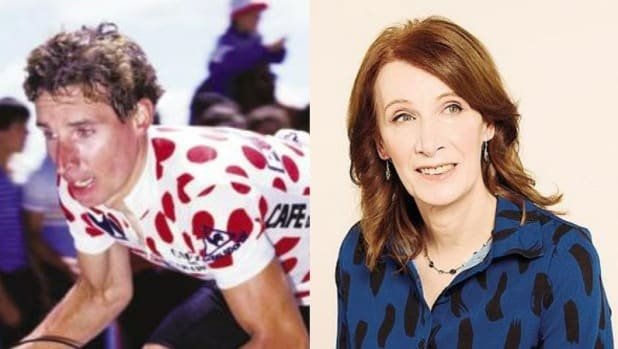

Ancien coureur cycliste, maillot à pois du Tour de France et deuxième du Giro d’Italia 1987, il a achevé sa transition de genre après sa retraite : « J’ai d’abord touché le fond, puis mes enfants ont grandi et j’ai décidé de faire mon coming out. »

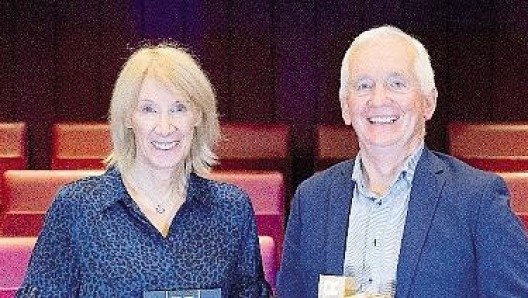

Philippa York est aujourd’hui une écrivaine si appréciée qu’elle a remporté le prix du livre sportif de l’année en Grande-Bretagne décerné par William Hill avec son ouvrage « The Escape », écrit en collaboration avec David Walsh. Elle raconte sa vie, y compris celle où elle était Robert Millar, cycliste pendant 15 ans, capable de remporter le maillot à pois emblématique du Tour 1984 et de terminer deuxième du Giro d’Italia 1987. Un grimpeur qui a défié non seulement la jungle du peloton, mais aussi ce conflit intérieur qui l’a conduit à choisir de devenir Pippa York.

Pippa, comment décririez-vous le cycliste que vous étiez ?

« Comme une personne très différente de celle qui rentrait chez elle auprès de sa famille. Lorsque vous excellez dans un domaine public comme le cyclisme, les gens ont une opinion sur vous, mais celle-ci ne reflète pas qui vous êtes vraiment. »

Comment vous souvenez-vous de vos succès ?

« Le résultat était important, mais j’aimais surtout la compétition : je voulais avoir mon mot à dire sur le déroulement de la course, je ne me contentais pas de me laisser entraîner par le groupe. Si je pouvais être déterminant, j’acceptais n’importe quel résultat. »

Qu’aimiez-vous dans les courses en Italie ?

« J’adorais le Milan-Sanremo. Une fois la plaine terminée, on gravissait le Turchino : de l’autre côté, le soleil se levait, on voyait le bleu et on respirait la mer. Dans cette course, on avait l’impression d’être dans un stade de 300 km de long, où l’on courait dans des endroits que l’on avait vus sur de vieilles photos, où ce grand champion avait crevé, où cet autre avait attaqué. J’adorais ça. »

Votre souvenir le plus amusant en course ?

« Giro 1987. Nous sommes dans une montée, sous la pluie et le vent, dans un petit groupe. Au sommet, toutes les équipes sauf la mienne avaient quelqu’un pour distribuer des vestes et des boissons chaudes. Il y avait ceux de Carrera pour Stephen Roche et Roberto Visentini : je suis derrière Roberto, je vois qu’on lui passe une gourde, mais il n’en veut pas. Alors je tends la main et je la prends. Je demande d’abord à Roberto s’il la veut, il me fait signe que non, alors je la bois : c’était un chocolat chaud, allongé avec quelque chose qui, je pense, était de la grappa. J’en prends une bonne gorgée, puis je la bois toute entière. Waouh, quelle sensation… Juste après, il y avait une descente au milieu des nuages bas : je pensais être dans un rêve, à cause de tout l’alcool que j’avais bu. Je ne me souviens même pas comment cette étape s’est terminée.

Comment était le groupe à cette époque, entre les efforts pour être parmi les meilleurs et vos conflits intérieurs ?

« J’ai vite compris comment cacher mes émotions, qu’il ne faut jamais montrer pendant la course. Le groupe était une jungle, le cyclisme un sport individuel mais collectif étrange, où tout le monde était votre adversaire. J’aimais être dans cet environnement extrêmement hostile, voir comment chacun réagissait à la pression : ceux qui restaient toujours silencieux, ceux qui se mettaient en colère. La masculinité excessive venait du fait qu’il n’y avait pas beaucoup de diversité : tous occidentaux, tous unis par la langue du groupe, par ces règles non écrites que personne ne vous explique sauf quand vous faites une erreur. »

Que ressentez-vous lorsque vous voyez les photos de Robert Millar à vélo ?

« Je n’ai pas honte de ce que j’ai été, au contraire, je pense que je devrais être reconnaissante d’être restée en bonne santé et capable de concourir ».

Elle a qualifié sa retraite de début de son « Escape », de sa fuite.

« J’ai d’abord dû toucher le fond : j’ai fait face à la dépression, ce qui arrive aux personnes qui changent de sexe. Je pense que les cinq premières années après avoir arrêté ont été les pires de ma vie : il n’y avait pas seulement ce que je ressentais à l’intérieur, mais aussi la fin de ma carrière, les doutes sur ce qui me ferait avancer. »

Qu’est-ce qui vous a donné le courage de vivre ouvertement en tant que Pippa ?

« Je n’étais plus une personnalité publique. J’en avais assez du cyclisme, je voulais être autre chose et vivre en paix. Quand j’ai commencé à écrire, je le faisais encore sous mon ancien nom, Robert Millar, et je ne pensais plus que cela me convenait : la vie privée avait été importante, mais le moment était venu où je n’en avais plus besoin. C’était une combinaison de plusieurs choses : mes enfants avaient grandi et n’avaient plus besoin d’être protégés, on m’avait demandé d’apparaître à la télévision et je voulais écrire sous mon nouveau nom. »

Aujourd’hui, elle commente le cyclisme : dans quelle mesure ce sport a-t-il évolué par rapport à l’époque où elle courait ?

« Je pense qu’il a évolué plus lentement que la société dans l’acceptation de la diversité, par exemple. Mais aujourd’hui, la haine envers ses rivaux qui existait autrefois a disparu : ils sont plus amis, ils se respectent davantage en tant qu’êtres humains. Quand je courais, il y avait plus de rivalité. Sur le plan technique, je pense que beaucoup de choses se sont améliorées, mais la tactique, les vibrations de la façon dont le groupe se déplace sont toujours les mêmes : le plus fort est devant et les autres derrière ».

Le plus fort est-il Tadej Pogacar ?

« Quand je le regarde, je vois quelqu’un qui apprécie le plaisir et la compétition, sans avoir à porter le même fardeau que Remco Evenepoel, qui doit courir avec l’héritage d’Eddy Merckx et tout ce que cela signifie pour le cyclisme en Belgique. Je pense que pour Pogacar, le cyclisme n’est devenu un travail à plein temps que récemment, notamment parce qu’il est physiquement si fort que je ne pense pas qu’il ait été mis à l’épreuve à 100 % de ses capacités. Il aurait besoin d’un rival, quelqu’un à sa hauteur. Dans le groupe, il n’y a plus de rivalité comme celle entre Moser et Saronni à laquelle nous étions habitués. Qui sait, peut-être qu’elle reviendra. »